文学角|观都江堰有感

鲁网7月16日讯 岷江劈开龙门山时,大概没想过会被一把青铜凿子驯服。

李冰站在玉垒山巅的那个清晨,水雾漫过江心的礁石。他指尖划过的方向,后来长出“鱼嘴”,像一柄利刃剖开江水,让岷江一半奔去成都平原,一半仍守着故道。两千年前的石匠们把錾子砸进岩壁时,或许听见了地下暗河的回声——那些被劈开的山体裂隙里,至今还留渗着秦汉的月光。

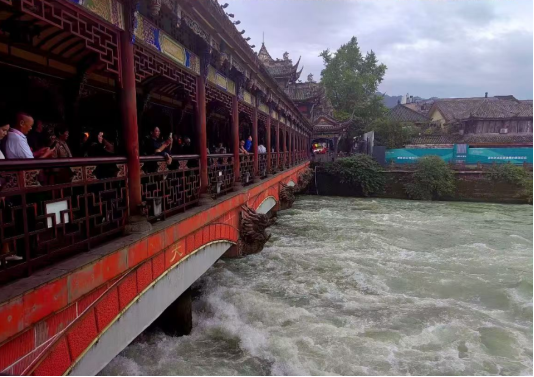

宝瓶口最是“倔强”。斧凿与火烧轮番上阵,硬生生从玉垒山凿出二十米宽的豁口。当年工匠们搭起的脚手架早已朽成泥尘,可岩壁上还留着密密麻麻的凿痕,深浅不一,如同一部刻在石头上的编年史。江水穿过这里时会突然收束,湍急的水流卷起漩涡,把泥沙狠狠甩向飞沙堰。每年清明,当地人仍会抬着祭品走过安澜索桥,铁索晃荡的幅度,和李冰当年测定的水位线惊人地吻合。桥板上的木纹里嵌着经年累月的鞋印,有草鞋的粗糙,有布鞋的绵软,也有皮鞋的坚硬,层层叠叠,织成跨越时空的印记。

飞沙堰总在汛期露出锋芒。当江水漫过堰顶,离心力会让裹挟着的泥沙自动翻落回外江。那些被冲刷了千年的鹅卵石,表面覆着一层薄薄的青苔。堰边丛生的芭茅,每到深秋就抽出白穗,风过时如浪涛翻滚,与江中的波澜遥相呼应。有经验的老渔民说,芭茅的长势能预兆当年的水量,穗子沉实,便知是丰年。

站在伏龙观前看鱼嘴分水,会懂得何为“道法自然”。没有堤坝拦截,全凭地势高低让水流自行抉择。内江走的是弯道,外江取直,环流在离心力作用下完成清浊分离。李冰刻在石壁上的“深淘滩,低作堰”六字,比任何水利专著都更透彻。观内陈列的清代治水器具,木耙齿痕犹在,竹篓里还盛着当年清淤的河泥,虽已干涸,却仿佛仍带着江水的腥甜。

二王庙的香火里仍飘着稻花香。庙宇的飞檐翘角上,挂着铜铃,风过时叮咚作响,像是在重复着古老的祈愿。庙前的石阶被香客磨得发亮,缝隙中钻出几株瓦松,倔强地探向阳光。每年春耕,都江堰的水准时漫过田埂,把川西平原泡成碧色的锦缎。那些在渠边浣衣的妇人,捣衣声和两千年前的节奏并无二致。江风掠过索桥时,铁索的嗡鸣里,似乎还混着李冰巡视江堤时的脚步声。不远处的田埂上,农夫赶着水牛犁地,犁尖划破的泥块里,蹦出几只小青蛙,扑通跳进渠水,漾开一圈圈涟漪。

春日里的都江堰另有一番景致。两岸的桃花灼灼盛开,花瓣飘落水面,随波逐流,有的奔向远方的田野,有的则被漩涡卷回,在岸边聚成粉色的浅滩。踏青的孩童追着蝴蝶跑过堤坝,风筝线偶尔会缠上柳枝,拉得新抽的绿芽轻轻颤动。而到了冬日,江水变得清瘦,露出更多的卵石滩,一群群水鸟在此栖息,时而低头啄食,时而振翅高飞,给寂静的江面添了几分生气。

暮色中的都江堰最见风骨。夕阳把宝瓶口染成琥珀色,飞沙堰的水幕上跳动着碎金。远处的玉垒山渐渐隐入暮色,山腰的农户家升起袅袅炊烟,与江雾交融在一起,朦胧了山与水的边界。而江水仍在奔涌——它知道自己要去灌溉万亩良田,要去喂养满城芙蓉,要让每个清晨的成都,都浸在潮湿的稻禾香里。岸边的石凳上,坐着一对白发老人,依偎着看江景,沉默不语,却仿佛与这江、这山、这堰融为一体。

这不是一座冰冷的工程。是岷江写给成都平原的长信,用两千余年的流水作笔,在天府之国的土地上,写下永不褪色的注脚。它流淌过战火纷飞的岁月,见证过盛世繁华的景象,如今依旧静静守护着这片土地,用不息的涛声,诉说着永恒的智慧。(西北工业大学材料学院2022级本科 刘一帆)