从新发展理念看潍柴动力上市20年高质量发展特别报道之一:创新激发潍柴动力发展新动能

【引言】20年前的那个春天,伴随着香港联交所一声清脆的铜锣声,潍柴动力正式成为资本市场的一员新兵。20年后的今天,潍柴动力乘风破浪、厚积薄发,已成长为中国领先、在全球具有重要影响力的工业装备跨国公司。

20年风风雨雨、曲曲折折,20年跌宕起伏、波澜壮阔,在潍柴动力股份有限公司董事长谭旭光及全体潍柴人的共同努力下,潍柴动力战胜了一次次惊涛骇浪的全球风暴,跨越了一个个寒气逼人的行业周期,打赢了一场场破釜沉舟的攻坚硬仗,克服了一重重文化融合的艰难考验,擦亮了一张张闪耀全球的亮丽名片,创造了一个个业界震撼的“潍柴奇迹”。

对潍柴动力及全体潍柴人而言,过去的20年弥足珍贵、极不平凡。

这20年,是一部波澜壮阔的创业史。从单一发动机,到全球首创黄金动力总成,再到布局商用车、农业装备、工程机械、智慧物流,潍柴动力先后完成了“五大战略”转型,构建起了全球独一无二的产业模式,创造了20年收入增长33倍、归母净利润增长16倍的发展奇迹。

这20年,是一部勠力攻坚的奋斗史。从全球首创动力总成到四次突破全球柴油机本体热效率世界纪录,从传统动力总成引领全球到新能源全面布局,从价值链低端“内卷”到全球高端市场突围,潍柴动力始终将科技作为“头号工程”,创造了产业叠加出彩、品牌集聚闪耀、价值连续倍增的产业奇迹。

这20年,更是一部不断进阶的发展史。从2004年香港上市到2007年以换股方式吸收合并湘火炬登陆深交所,从精彩演绎“欧洲三部曲”到坚定推进“北美二重奏”,从并购英国希锂斯、加大拿巴拉德到整合德国欧德思、奥地利威迪斯、瑞士飞速,潍柴动力从潍坊走向全国,从全国走向全球,以百分百成功的资源整合能力,造就了中国动力嫁接国际资源的并购奇迹。

习近平总书记指出:“发展理念是行动实践的先导,是管全局、管根本、管方向、管长远的东西,是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。”纵观潍柴动力20年发展历程,其始终坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持用“创新、协调、绿色、开放、共享”引领企业发展,矢志创新、锐意改革、持续开放,坚持“产品经营+资本运营”双轮驱动,坚持“心无旁骛攻主业”,坚持将核心技术掌握在自己手中,坚持大集团大协同发展,实现了持续性跨越式发展,创造了全球行业瞩目的辉煌成就。

可以说,潍柴动力的高质量发展,对中国企业发展和中国产业成长具有非凡的可借鉴意义。今天,让我们一起走近潍柴动力,从创新、协调、绿色、开放、共享的视角,解读其20年发展的“奇迹”历程。

鲁网5月28日讯(记者王明玉)创新对一个国家、一个民族来说,是发展进步的灵魂和不竭动力,对于一个企业来讲就是寻找生机和出路的必要条件。从某种意义上讲,一个企业如果不懂得创新,不懂得开拓进取,它的生机必然停止,这个企业就要遭遇危机、濒临灭亡。

对此,潍柴及全体潍柴人有着切身的体会。

让我们把时间拨回1998年,彼时的潍柴正面临生死存亡的紧要关头——公司账面资金仅有6万元,债务高达3亿元;企业拖欠1.36万名员工最长6个月的工资;拖欠水电公司一年以上的水电费,不时断电、停水;与此同时,仓库里却堆放着如山的滞销柴油机。

多年后,谭旭光谈到此次危机时表示,上世纪90年代末濒临破产,虽然有从计划经济向市场经济转轨过程中老国企的通病,但背后更深层次的原因则是产品与技术的枯竭造成的。

这场危机警醒了当时的潍柴,也成就了现在的潍柴。

在潍柴看来,要想起死回生,只有突破企业自身局限,革除不合时宜的旧体制、旧观念、旧办法,在现有条件下,创造更多适应市场需要的新体制、新举措、新产品,力争走在时代潮流前面,去赢得激烈的市场竞争。

潍柴工业园航拍图

自此之后,潍柴立下了攀登世界一流科技制高点的壮志,将科技创新摆在公司发展的重要位置,正式拉开了研发大投入、人才大引进、生态大变革的序幕。

“以我为主,决不简单地模仿别人。”潍柴作出的第一个重要创新,体现在其发动机技术路线的选择上。

上世纪80年代,为打破中国汽车工业“缺重少轻”(缺重型汽车,少轻型汽车)的局面,国务院批准引进整套斯太尔重型汽车项目,潍柴成为斯太尔WD615柴油机的定点生产企业之一。彼时,只有生产图纸的潍柴并未真实理解该技术的内在工程原理和核心know how(技术秘诀)。

针对这种情况,潍柴决定要重新建立一个全新平台的发动机,不再走引进技术、消化吸收的老路,要做中国人自己的发动机。

知易行难。当时,全球发动机技术研发正处于机械式向电控式转型的关键时期,发动机研发存在着单体泵、泵喷嘴和高压共轨三条技术路线。

潍柴动力高级总裁、副总工程师佟德辉讲述了当时三种技术路线的市场分布情况。

“欧洲当时采用的是单体泵,美国采用的是泵喷嘴,高压共轨技术仅在欧洲的柴油轿车上使用,卡车方面还处于探索阶段,技术并不成熟,也没有进行市场化应用,属于实验室的一个技术。在中国,众多厂商普遍认可的也是单体泵技术。”

面对三种技术路线,如何选择最佳路径成为摆在潍柴面前的一个关键选择。是按照中国普遍流行的单体泵技术展开研发,还是要采用新技术?这个问题横亘在谭旭光及全体潍柴工程师团队面前,让大家陷入沉思。

众所周知,技术路线的选择对一个企业至关重要。它不仅是产品研发过程中的关键环节,而且决定着产品研发的成败与效益。正确的技术路线能够提高产品研发效率、降低研发成本、缩短研发周期、提升产品竞争力,错误的技术路线可能导致研发失败、资源浪费、造成市场失利等严重后果。

最终,谭旭光通过全球调研、咨询专家,以独到的眼光,做出了与中国其他企业完全相反的决定,选择了研发成本较高、技术尚不成熟,但前景更为广阔的高压共轨路线,踏上了自主创新之路。

谭旭光的这个决定得到了市场的证明和认可。2005年,高压共轨技术成为发动机研发领域唯一的技术路线,当其他车企回头重新开始部署研发的时候,潍柴动力的产品已经抢先进入市场,真正走在了潮流之前,成为赢得市场竞争的关键一步。

后来谭旭光在接受媒体采访时,谈到这个问题,他庆幸地表示,这是一个至关重要的创新决策,它载入了潍柴发展历史进程。现在回头看,如果没有当时这个正确的决策,就没有今天的潍柴。

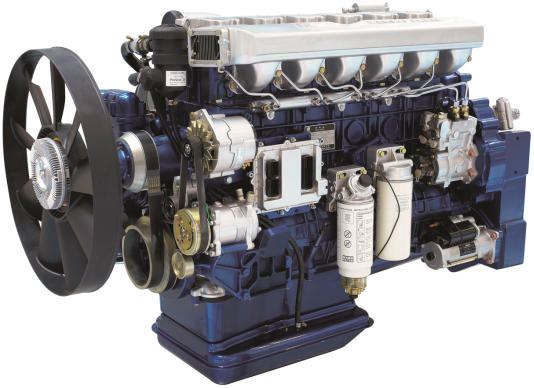

高压共轨技术路线的确立犹如潍柴的“定海神针”,它自始至终都在影响着潍柴发动机产品的研发、生产,而明星产品——“蓝擎”WP10、WP12发动机的研发成功,则表明潍柴真正实现了以科技创新为引领的高质量发展模式。

2005年4月,中国第一台拥有完全自主知识产权并达到欧Ⅲ排放标准的10升、12升大功率发动机——“蓝擎”动力在潍柴一次点火成功。多年辛苦,终于圆梦。善于把“不可能的事变为现实”的潍柴人,正式带领我国内燃机步入自主创新的“中国动力时代”,终结了国外高价格同类产品在中国市场上的竞争优势。

2005年3月,潍柴动力正式发布我国第一台拥有完全自主知识产权的蓝擎发动机

据了解,“蓝擎”的研发费高达2亿元,这在当时绝对是一个天文数字。不过,与高昂的研发投入相比,“蓝擎”的问世,对潍柴意义更加重大。

通过“蓝擎”发动机的研发,潍柴在科技创新领域实现了“四个一”壮举:即搭建起了一个研发平台,带出了一支能战斗的科研队伍,建立了一套先进的研发流程,形成了一套严格的研发规范。

自此之后,潍柴正式步入内燃机领域的国际一流水平,而“蓝擎”和“四个一”也奏响了潍柴创新成果大爆发的序曲。此后,一项项新技术、一个个新产品陆续上市,促使潍柴带领中国制造迈过了世界先进发动机俱乐部的门槛,实现了由中国制造到中国创造的跨越。

2018年,以“蓝擎”发动机为核心部件打造的商用车动力总成荣获国家科技进步一等奖,标志着“蓝擎”动力这一科技成果得到了国家的高度认可;同时,2019年4月1日,“蓝擎”动力第100万台发动机成功下线,向人们宣告了这款明星产品经久不衰的生命力和市场对它的青睐。

对柴油发动机行业来说,热效率是核心竞争力。经过上百年的努力,在符合排放标准的情况下,全球行业的柴油机热效率水平长期维持在46%。业内人士普遍认为,要想做出可商业化、本体热效率50%的柴油机,无疑是做梦。

然而,敢于“异想天开”“造梦追梦”的潍柴人却真正圆了这个“梦”。

2015年,潍柴动力正式宣布启动50%热效率柴油机项目。

潍柴动力总裁助理、发动机研究院院长李志杰讲述了破解这一世界公认的行业难题所面临的困难,“柴油发动机本体热效率达到50%,在世界上都没有先例。它最难的地方在于没有一个全新的技术,需要把所有与发动机性能相关的子系统全部进行优化,这几乎是一个不可能完成的任务。”

面对公司的重大决策,面对研发过程中的种种困难,秉持着“核心技术要不来、买不来、讨不来”信念的潍柴人还是开启了像“疯子”一样去创新的模式。

因为“疯”,所以“义无反顾”,不达目的誓不罢休。因为“疯”,五年时间,没有节假日,只有“白+黑”,潍柴发动机研究院千余名科研工作者展开了艰苦卓绝的研发。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金。”2020年9月16日,潍柴动力在济南发布了全球首款本体热效率达到50.23%的商业化柴油机。

当世界权威内燃机检测机构德国TÜV、中国汽车技术研究中心同时将热效率突破50%的检测报告和认证证书颁发给潍柴时,这款树立了全球柴油机热效率新标杆的产品立即吸引了全球装备制造业的目光。

2020年9月16日,潍柴发布全球首款突破50%热效率的商业化柴油机

然而,潍柴创新的脚步并未就此止住。

时隔480天后的2022年1月8日,潍柴动力再次刷新纪录,柴油机本体热效率又一次获得突破,达到了惊人的51.09%。当人们在不可思议地感叹时,同年11月,潍柴第三次刷新纪录,发布了全球首款本体热效率52.28%的商业化柴油机。2024年4月20日,潍柴又将这一纪录提升到53.09%,彻底引发了全球行业大震动。

潍柴也凭借着四年四大跨越,成为全球装备制造业无可置疑的标杆。

习近平总书记指出,“要以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口,敢于走前人没走过的路,努力实现关键核心技术自主可控,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。”

潍柴动力牢记嘱托,始终把科技创新作为公司发展的“头号工程”,始终把一流的产品、一流的技术、一流的人才作为公司发展的最核心竞争力,公司上下处处释放着创新涌流、创造迸发的发展活力,处处呈现着勃勃生机、欣欣向荣的发展景象,处处展示着动能转换、蝶变转型的发展成效。

当下的潍柴,正从整车客户实际使用工况出发,加大产品研发力度,助力客户实现真正的节能减排和经济效益的提升;当下的潍柴,正从协同全球创新资源出发,坚持“以我为主、链合创新”,构建起“自主创新+开放创新+基础创新+工匠创新”四位一体科技创新体系;当下的潍柴,正从客户实际使用体验出发,建立整车整机和动力总成系统的大数据分析、仿真模拟、实验验证能力,构建产品开发体系、流程与规范;当下的潍柴,正从保障产品工程化质量出发,加力布局创新体系建设,以WOS形成完整的质量管控体系;当下的潍柴,正聚焦智能化和新能源化的大变革,在智能驾驶、车联网、电控技术、燃料电池等方面持续发力,以自主创新为动力,拥抱全球、深耕全球、引领全球。